Seite 4 Handwerk

Der Probirer, ein mittelalterlicher Beruf

Im Frühneuhochdeutschen bedeutet „probiren“ so viel wie

„analysieren“. Ein Probirer war also ein Mann, der Proben untersuchte, z. B.

Erze auf ihren Metallgehalt hin. Besonders wichtig war diese Tätigkeit

natürlich im Zusammenhang mit dem Bergbau, wenn es um die Abbauwürdigkeit von

Erzen ging, besonders bei Silber- oder Goldvorkommen. Die angewandten

analytischen Methoden waren dabei die gleichen, wie sie auch im grossen

Produktionsmassstab durchgeführt wurden, nur eben im kleinen Labormassstab.

|

|

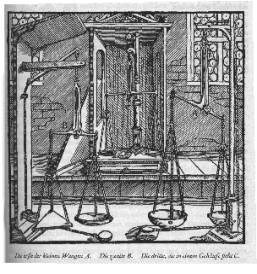

Ein Probirer vor seinem Probirofen nach Agricola 1556 |

Es scheint regelrechte Laboratorien gegeben zu haben, die

solche Arbeiten durchführten; z. B. ist eines aus Basel bekannt (P. Kamber, P.

Kurzmann mit einem Beitrag von Y. Gerber, Der Gelbschmied und Alchemist(?) vom

Ringelhof, in: Jahresbericht 1998 der Archäologischen Bodenforschung des

Kantons Basel-Stadt (1999) 151-99) , ein zweites aus Freiburg/Br. (Th. Rehren,

Die Tiegel und Schmelzschalen aus der Freiburger Innenstadt, in: L. Galioto, F.

Löbbecke, S. Kaltwasser, Das Haus „Zum Roten Basler Stab“ (Salzstr. 20) in

Freiburg im Breisgau (2002) 531-38).

Die Probirer verfügten nach Agricola bereits über gute

Waagen.

|

Auf dem Bild sind drei ungedämpfte Zweischalenwaagen zu

sehen, zwei frei hängende und hinten eine zum Schutz gegen Zugluft in einem

Gehäuse untergebrachte. An der linken Waage besonders gut zu erkennen: die Waage

kann mit Hilfe einer Schnur und eines Hebels hochgezogen und niedergelassen

werden, der Stein am Ende der Schnur fixiert die jeweilige Lage. Diese

Vorrichtung ermöglicht das Abbremsen der Schwingungen des Waagebalkens und

somit eine rasche Durchführung der Wägungen. |

|

Es ist also nicht richtig, wenn die Einführung des Wägens in

die Chemie dem Chemiker Antoine L. Lavoisier (1743-1794) zugeschrieben wird.

Agricola beschreibt bereits 1555 (lateinische Ausgabe!) hoch entwickelte

Waagen, die bei analytischen Arbeiten benutzt wurden.

Die archäologischen Funde aus Basel und Freiburg lassen

erkennen, dass die Probirer neben dieser Tätigkeit auch eine

metallverarbeitende ausübten.

In den Wohnhäusern von Bergleuten in ausgegrabenen

Bergbaustädten (z. B. auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg) wurden kleine Öfen und Keramikfragmente

nachgewiesen, die als Probiröfen und dazugehörige Keramik-Gefässe gedeutet

werden. Hier scheinen die Bergleute als Probirer tätig geworden zu sein,

vielleicht untersuchten sie Proben aus ihrer Weilarbeit (aus sozialer Not

ausgeübte Nebentätigkeit in einem eigenen kleinen Bergwerk).

Das Rauchgerben

Beim Stichwort “Gerberei im Mittelalter“ denkt man

üblicherweise an drei Gerbverfahren: das Rotgerben, das Weissgerben und das

Fettgerben (Sämischgerben). Eine vierte Art der Gerbung, die Rauchgerbung, wird

selten behandelt ( so aber im Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, XI,

Stichwort „Gerberei“ §§ 2-4, bearbeitet von M. Wintergerst).

Gerbereien können relativ häufig auf archäologischem Wege

nachgewiesen werden: die Gerbergruben sind ein charakteristischer Befund.

Leider lässt ihre analytische Untersuchung generell zu wünschen übrig.

M. Wintergerst (Produktionsanlagen mittelalterlicher

Handwerker in Regensburg, in: M. Angerer, H. Wanderwitz (Hrsg.), Regensburg im

Mittelalter (1995) 259-66) publizierte andersartige Befunde, von denen hier

einer beispielhaft behandelt werden soll.

|

|

Regensburg, Am

Singrün 2, Anlage Nr. 3. Die gefundene Keramik erlaubt eine Datierung in das

14./15. Jh. |

Es handelt sich um ein horizontales Ofen-Tonnengewölbe, das

mit einem offenen Ende in einen grossen, sauber verputzen Raum (Innenmasse 3,2

x 4,9 m) hineinragt. Das andere Ende mündet mit einer kleinen Öffnung in einen

Vorraum, der nach oben hin einen Rauchabzug ermöglichte. Der Vorraum war

begehbar. Die Anlage wurde im Niedrigtemperaturbereich betrieben.

Der Kontext lässt an eine Anlage zur Lederherstellung

denken. Wintergerst vermutet in ihr eine Wärmekammer (Schwitzkammer), die von

dem Vorraum aus beheizt wurde. Zitat: „Wie die angeglühten und verziegelten

Teile zeigen, ging die Zugführung in Richtung Vorraum“.

Der Autor der vorliegenden Seite wundert sich hierüber. Dies

würde nämlich bedeuten, dass der „Heizer“ im Rauch steht – eine unübliche

Anordnung. Logischer wäre eine Zugrichtung vom Vorraum aus in den grossen Raum,

in den dadurch der Rauch gelangen würde – eine Rauchgerbung wäre möglich. Der

archäologische Befund scheint jedoch gegen diese Interpretation zu sprechen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Frage anhand

zukünftiger Grabungsergebnisse geklärt

werden kann.

Der Autor dankt M. Wintergerst für den Hinweis auf seinen

Artikel im Reallexikon und für die Diskussion über diesen Komplex.

Teuchel und ihre Herstellung

Teuchel oder Deichel sind Wasserleitungsrohre, auch

Pumpenrohre aus Holz. Sie wurden durch Ausbohren von Baumstämmen mit Hilfe der

Teuchelbohrer hergestellt. Bei Agricola findet sich eine Abbildung hierzu.

|

|

Das Herstellen eines Teuchels nach Agricola |

Ein Teuchelbohrer und ein Teuchel unbekannter Datierung

hängen im Torgewölbe der Burg Zavelstein bei Bad Teinach/Württemberg.

|

|

Teuchelbohrer und Teuchel aus Zavelstein. Laenge des Teuchels: 216 cm Innendurchmesser des Teuchels: 6,5 cm Der Teuchel trägt innen an einem Ende ein kurzes

dünnwandiges Eisenrohr als Verbindungsstück zum nächsten Teuchel. |

Teuchel wurden auf Vorrat hergestellt und mussten unter

Wasser aufbewahrt werden. Hiervon zeugen noch heute erkennbare Teuchelgruben

oder –weiher (z. B. eine Teuchelgrube bei Herrenberg Kr. Böblingen/Württemberg,

die Deichelweiher im SO Freiburgs i. Br.).

|

|

Das „Rote Meer“ bei Herrenberg Kr. Böblingen, eine

Teuchelgrube. Der Name rührt von der roten Färbung des früher darin stehenden

Wassers, die der rote Erdboden ihm erteilte. Länge der keilförmigen Grube ca. 28 m, Breite ca. 2 bzw. 5

m, Tiefe ca. 1 m. Die Schmalseiten sind gerundet. |